Entretien avec José Vieira

Un travail d’archéologue

De son enfance dans un bidonville d’immigrés portugais, Jose Vieira tire la matière d’une œuvre intimiste et universelle. De films en films »“ les derniers étant Le Drôle de mai (2008) etLes Emigrés (2009), il explore l’expérience douloureuse de l’immigration, entre mirage de la prospérité et violence de l’arrachement.

Quand avez-vous commencé à filmer les immigrés portugais ?

José Vieira : Au début des années 1980, en vidéo. Mon premier, c’était Week-End en Tosmanie (1985). La Tosmanie est un pays qui n’existe pas, le pays qu’on a quitté, qu’on ne voit plus qu’idéalisé. Dès le début, je voulais rendre à ces travailleurs leur histoire mais aussi montrer ce qu’il y a de commun à toute immigration.

Je faisais des films mais je ne pouvais pas en vivre. En 1989-1990, j’ai travaillé pour le magazine Racines sur France 3, avec Gérard Noiriel, en réalisant sept épisodes de 26’ dans toutes sortes de communautés immigrées. Ces deux années ont été très formatrices pour moi qui débarquais dans la profession. A cette époque, il y avait encore peu de films sur l’immigration. Gérard Noiriel, auteur du Creuset français (1), connaissait bien les archives. Il nous a poussés à travailler sur ce matériau qui était alors peu exploré.

De film en film, vous examinez la question de l’immigration sous toutes ses facettes, le passage clandestin, l’intégration, l’impossible retour »¦

J. V. : Dans Le pays où l’on ne revient jamais (2006), le personnage central est mon père. Il fait partie de ces gens qui ont passé leur vie à préparer leur retour au pays natal. Au moment de la retraite, il découvre que chez lui ce n’est plus là -bas, c’est ici. C’est une prise de conscience terrible qu’on retrouve aussi dans Les Emigrés. On voit combien l’émigration détruit les gens. C’est un aspect, mais je crois qu’elle a aussi une dimension d’émancipation, d’ouverture. Car pour ces paysans qui vivaient au village comme des serfs, tenus dans l’ignorance la plus totale, l’émigration a permis de s’ouvrir, de découvrir le monde. Mais, en partant, ils ne sont pas du tout conscients qu’ils vont perdre leur chez soi. Lorsqu’ils le comprennent, c’est un coup de massue. Il est trop tard. On ne revient pas en arrière.

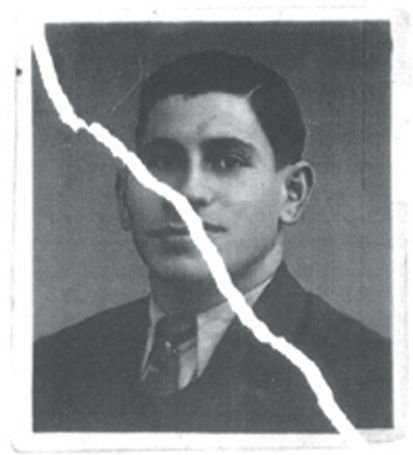

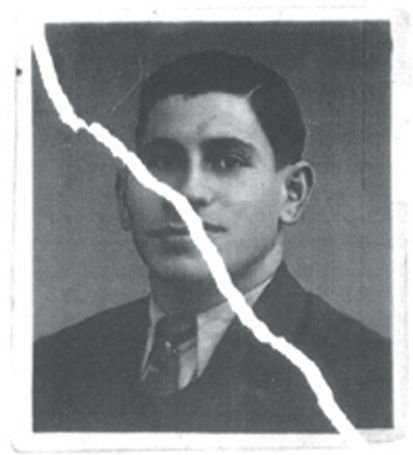

Vous dites au début deLa Photo déchirée : « C’est en cherchant son histoire dans celle des autres qu’on retrouve une mémoire collective. » Est-ce que cela définit votre démarche d’une façon plus générale ?

J. V. : Oui, c’est en quelque sorte mon programme. Mon point de départ à travers cette photo déchirée, c’était de retrouver des histoires de passages clandestins que j’avais entendues dans mon enfance. Mon père a tendance à se reprocher d’avoir entraîné ses enfants dans cette vie très dure. Mais son histoire, c’est l’histoire de milliers d’autres. Il est important de replacer toute cette expérience douloureuse dans un contexte politique. A leur insu, les gens sont pris dans la tourmente de l’histoire. Ce qu’ils vivent chacun comme une aventure individuelle, il faut en donner un éclairage plus large. Ils sont partis parce que c’était la misère, mais ils sont aussi venus dans un pays qui les appelait. L’appel de la France en direction des pays du sud était très fort. Le patronat avait un immense besoin de main d’œuvre. On entend encore des Portugais dire « heureusement que la France était là pour nous accueillir » , en s’imaginant que la France avait fait envers eux une démarche humanitaire !

Nous avons attendu en moyenne cinq ans pour sortir de l’illégalité, aujourd’hui le stage dure plutôt dix ou quinze ans !

A qui destinez-vous vos films ?

J. V. : A tous bien entendu. Beaucoup d’enfants d’immigrés portugais ont acheté les DVD pour les regarder avec leurs parents. Mais lors de projections publiques, j’ai vu aussi beaucoup de Français ou d’Africains qui se sentaient concernés. Les péripéties du voyage, de l’arrivée, éventuellement du retour touchent tout le monde. Je fais ces films parce que c’est l’histoire de la France. Quand j’ai commencé, l’immigration portugaise n’intéressait personne. Les producteurs et les diffuseurs me disaient qu’il y avait déjà le film de Robert Bozzi, Les Gens des baraques [1995] (2). Il n’y avait donc plus rien à raconter !

Parce qu’il n’y avait pas de conflit ?

J. V. : Apparemment, l’immigration portugaise ne pose pas de problème parce qu’elle est bien intégrée. La réalité est beaucoup plus violente. Ceux qui quittent le Portugal au début des années 1960 viennent plutôt du nord du pays, ce sont des métayers qui ne gagnent pas de quoi vivre, des jeunes qui fuient l’enrôlement dans les guerres coloniales. Certains émigrent aussi pour fuir la répression. Après 35 ans de salazarisme, les jeunes étouffent. à‡a n’a l’air de rien de partir, de faire sa vie dans un autre pays, mais quand on commence à interroger les gens, on s’aperçoit que c’est d’une violence extrême. Non seulement les premières années sont difficiles avec les séparations, mais ça se perpétue jusqu’à la fin de la vie. La première génération est complètement sacrifiée. Pour le couple principal des Emigrés, on voit que ça s’est très mal passé.

Dans Les Emigrés, à la différence des films précédents, vous ne vous appuyez ni sur des archives, ni sur une voix off. A quoi correspond ce changement dans votre écriture cinématographique ?

J. V. : Quand j’ai commencé à travailler sur le sujet de l’émigration portugaise, j’ai presque fait un travail d’archéologue car il y avait peu de documents. Je suis allé chercher des archives, des coupures de presse et des témoignages révélateurs de l’histoire collective. J’ai filmé des lieux actuels comme la gare d’Austerlitz qui ont fort peu changé. J’ai aussi recherché dans ma propre histoire ce qui pouvait relever de l’histoire collective. Pour trouver une cohérence entre tous ces matériaux disparates, il a fallu pour chaque film un long temps de montage. Dans Les Emigrés, la démarche est tout à fait différente, je ne viens pas au devant des gens avec des questions précises, je veux qu’ils racontent leur propre histoire. Sans repérage préalable, je me suis installé début août dans un village du Tras-os-Montes et pendant quinze jours, j’ai tourné tout le temps en prenant moi-même l’image et le son. Comme je suis seul, le rapport avec les gens est plus spontané. Je me laisse porter par les rencontres. Dans ces conditions, les archives sont complètement inutiles.

Ces gens que vous filmez deviennent des personnages à part entière dont on sent, même dans les silences et les gestes, la douleur. Comment les avez-vous approchés ?

J. V. : Ce qui m’intéresse c’est en quoi l’immigration est une expérience humaine violente. Avant de tourner, j’ai beaucoup lu sur le sujet, par exemple Kundera, L’Ignorance 3, ou des romans comme celui de Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique 4 ; j’ai en tête cette littérature-là lorsque j’aborde les gens dans leur village. Parmi eux, il y en a un qui est parti en Allemagne, mais au bout d’un mois, il a compris que ce n’était pas pour lui et il est rentré. Il a refusé de se séparer des gens et des paysages qu’il aimait, et aussi de devenir un salarié. Pour ces paysans qui sont aussi contrebandiers, la vie est rude mais assez libre. Il y a chez eux un côté libertaire avec un certain refus de l’Etat. J’en ai rencontré beaucoup qui ne se sont pas « adaptés » . Les historiens ont montré que 50% des immigrés ne sont pas restés en France et sont assez vite rentrés au pays. Contrairement à ce qu’on imagine, l’adaptation, l’intégration est difficile, même pour les Portugais, même en période de plein emploi.

Voyez-vous ces retours comme un échec ou comme un choix ?

J. V. : Ceux qui sont restés au pays voient plutôt l’émigration comme un piège où ils ne sont pas tombés. Car ceux qui se sont engagés dans l’idée de gagner de l’argent pour revenir au pays et y faire construire une maison n’en ont jamais fini. Au Portugal, quand ils sont partis, il n’y avait pas d’argent. On vivait pauvrement du produit de sa terre et l’on n’achetait quasiment rien. Lorsqu’ils découvrent le salariat, l’argent devient très important, notamment pour les femmes qui y voient une énorme émancipation. On s’enferme là -dedans, on achète des maisons, des appartements, et on ne vit plus. Lorsqu’on s’en aperçoit, il est trop tard. L’immigration a deux faces : l’émancipation parce qu’on découvre le monde et l’aliénation parce qu’on va tout sacrifier.

Votre cinéma semble porté par un fort engagement.

J. V. : Mon engagement est d’abord contre ce système qui exploite les gens, qui exploite leur force de travail et leur vie. Beaucoup d’entreprises du bâtiment »“ je pense spécialement à Bouygues »“ se sont enrichies sur le dos de l’immigration, notamment portugaise. Les ouvriers sont traités en esclaves. Le patronat a profité largement de cette main d’œuvre docile, qui a vécu depuis des siècles sous l’emprise des grands propriétaires et de l’Eglise. La plupart des Français se figurent le régime salazariste comme un fascisme d’opérette. Dans le pays, il y avait 60 000 informateurs de la police ; plus personne n’osait protester sinon on était tout de suite dénoncé. La peur était partout, si forte que les gens oubliaient même qu’ils avaient peur. Salazar a réussi à faire disparaître tout l’espace public ! On ne débat plus, on a peur, on se replie. L’opposition, là où elle existe, surtout dans le sud, est laminée par la répression. Sans sécurité sociale, le paysan essaie juste de survivre, pas plus. Le régime salazariste maintient les gens dans une ignorance totale. L’Eglise, l’école, tout concourt alors à la propagande officielle. Y compris le folklore.

Dans tous vos films, vous faites entendre de très beaux chants populaires. D’où les avez-vous tirés ?

J. V. : J’ai beaucoup utilisé le travail d’un ethnomusicologue français, Michel Giacometti 5. Il a recueilli et enregistré des chants populaires, en majorité des chants de labeur. Cela a permis un grand renouvellement de la chanson engagée dans les années 1960, comme Jose Alfonso. Dans les villages, moi aussi, plus modestement, j’ai enregistré des chants. Les gens ont une grande nostalgie de l’époque où l’on moissonnait et l’on chantait ensemble. Dans Les Emigrés, la nostalgie s’exprime aussi à travers les paysages. On voit encore quelques moutons qui passent, mais les champs ne sont plus cultivés. Autour du village, tout a brûlé. Au Portugal, tout brûle parce que la terre n’est plus entretenue mais aussi parce que, pour des raisons de rentabilité à court terme, on a planté partout des eucalyptus ; la gestion de la forêt est catastrophique. En filmant les très beaux paysages de Tras-os-Monte, j’essaie de consoler un peu les émigrés. Je ne voulais pas rester seulement sur leur souffrance.

Avez-vous d’autres films en projet sur les Portugais ?

J. V. : Je voudrais réaliser une suite deLa Photo déchirée et du Drôle de mai, un troisième volet qui raconterait les années qui ont suivi 1968, celles de l’installation progressive dans la société française, pendant la Révolution des Å’illets au Portugal. Les Portugais aujourd’hui, même lorsqu’ils paraissent « bien intégrés » se sentent en fait assez méprisés, comme s’ils étaient des gens sans histoire. Ces sentiments ressortent fortement au moment des matchs de football. une attitude qui témoigne de leur humiliation collective. Mais ils s’expriment peu, de manière sourde, ce qui rend peut-être plus difficile de faire des films avec eux.

Il y a dans chacun de vos films un vieil immigré portugais qui parle de la situation actuelle, de cette histoire tragique qui continue. Est-ce fréquent ce sentiment de solidarité ?

J. V. : Les immigrés conscients de ce que vivent les autres ne sont bien sûr pas très nombreux. Mais plusieurs m’ont parlé spontanément des Africains qui se noient pour atteindre l’Europe. Dans le film sur les Roms de Roumanie auquel je travaille en ce moment, je montre qu’ils sont des immigrés comme les autres, que eux aussi cherchent une vie meilleure, que eux aussi rêvent de bâtir une maison au pays. Evidemment, ces gens qui vivent dans un bidonville sont dans une telle situation de misère, d’ignorance, de discrimination, qu’ils n’imaginent pas que trente ou quarante ans plus tôt, d’autres ont vécu la même chose. Il se trouve que le bidonville des Roms où j’ai tourné à Massy n’est qu’à trois cents mètres de celui où j’ai grandi. Je leur ai montré les photos de mon enfance, ils ne me croyaient pas.

Propos recueillis à Paris, avril 2010.

1 Ed. Le Seuil, 1988.

2 Diffusion au catalogue Images de la culture.

3 L’Ignorance. Le temps, la mémoire et l’exil, de Milan Kundera, éd. Gallimard, 2003.

4 Ed. Anne Carrière, 2004.

5 Cf. Polifonias »“ Paci è Saluta »“ Michel Giacometti, de Pierre-Marie Goulet, 1997, 79’ ; diffusion Images de la culture.